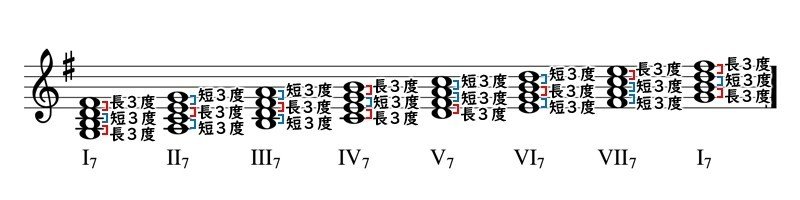

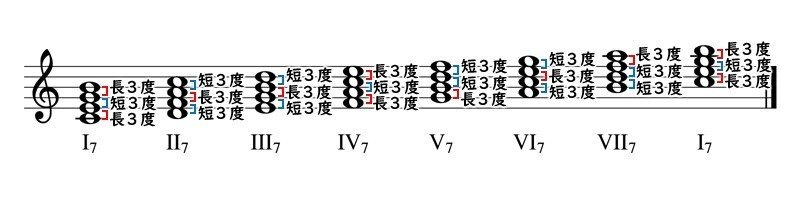

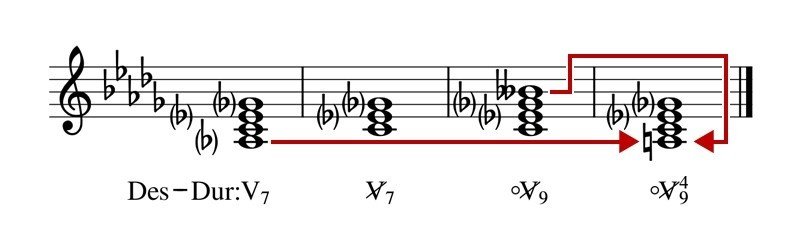

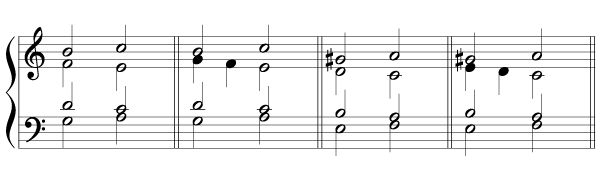

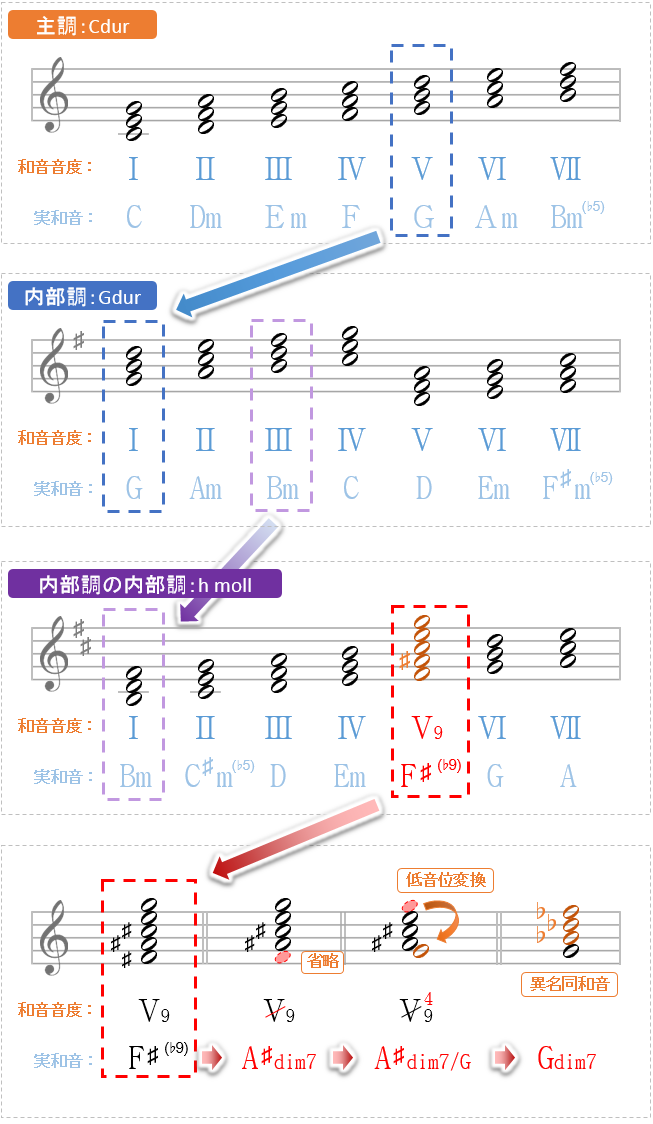

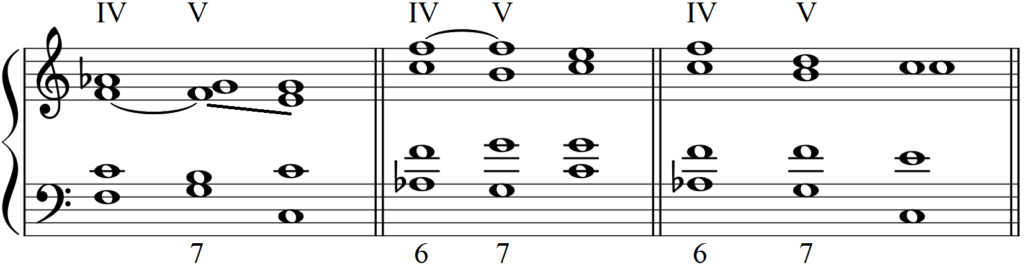

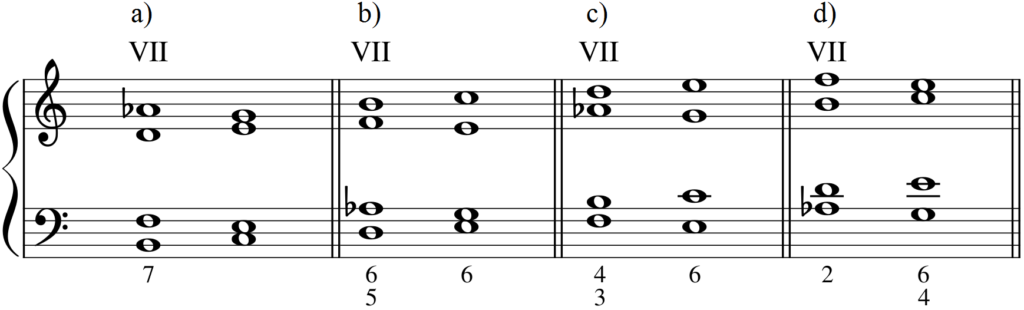

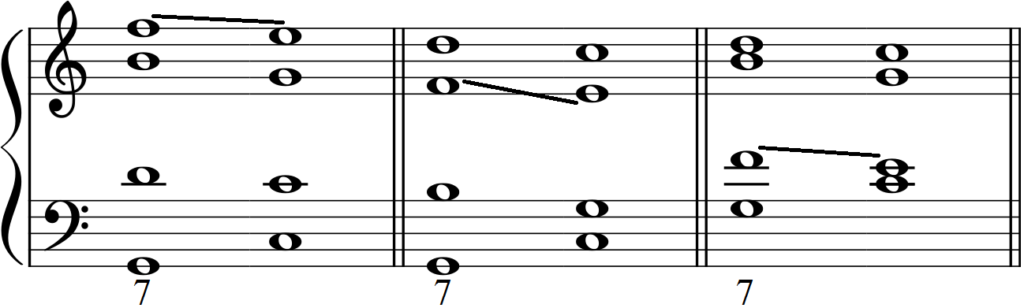

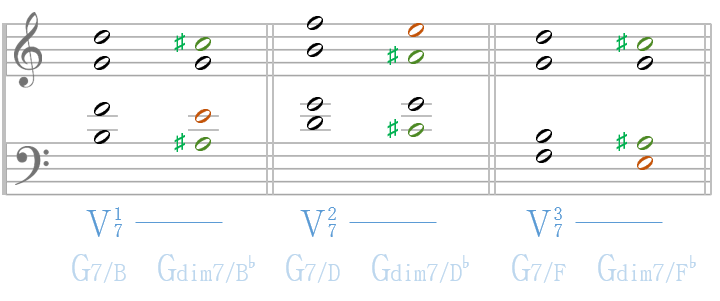

136 第Ⅲ部|第7章 属9(長属9・短属9)和音の根音省略形──Ⅶ7の和音 137 第7 章 属9(長属9・短属9)和音の根音省略形 ─Ⅶ7の和音 9Ⅶ7の和音は、属 和音の根音が省略されたものである。 短Ⅶ7は長Ⅶ7 (減5 7 の和音)と短Ⅶ7 7 の和音)の2 種類があり、それぞれ3 つの転回形をもつ。属七の和音は完全5度下の長調と短調のv 7 です。たとえば、c音を根音とする属七の和音は、f v 7 、f v 7 です。同主調同士のv 7 が同じ和音であり、この和音がこの2箇所でしか使われていないことに注目しましょう。v 7 は属音上の七の和音である故「属七の和音」と呼ばれます。和音の種類としかう属七和音、すなわちイ短調からみたドッペルドミナント(Doppeldominante= 属調上の属和音) というものである。ただし、そのドッペルドミナントは2 つの変化音を伴っている。〔譜例1(b)〕 で示したように、このドッペルドミナントが属七和音(〔譜例1(b)〕の2 つ目の和音)であるた め

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

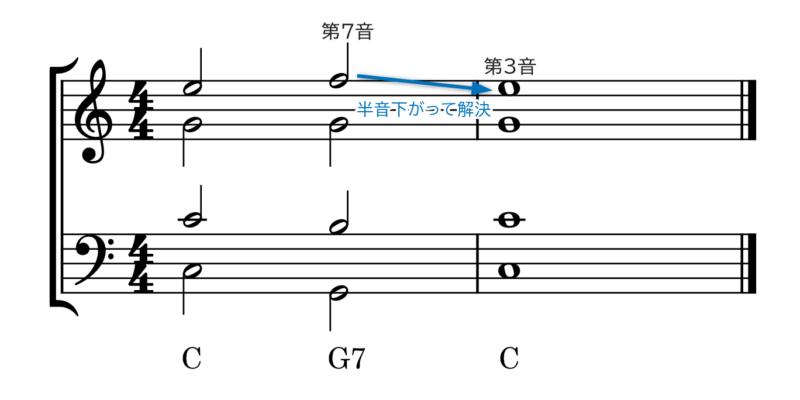

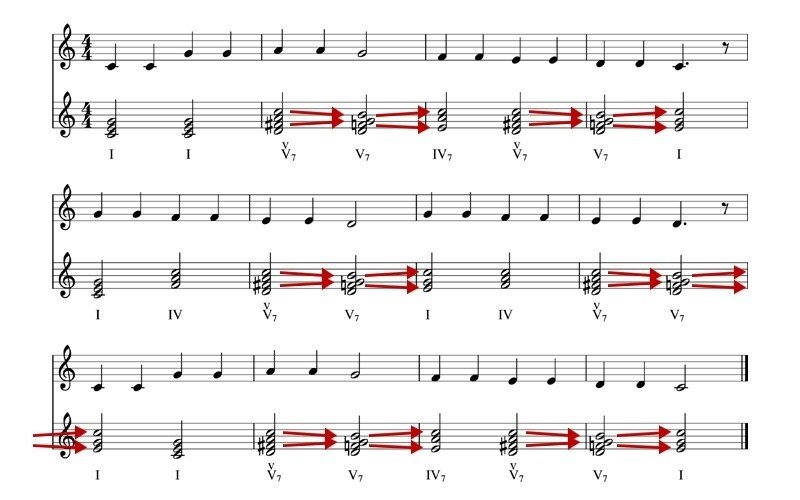

属七の和音 解決

属七の和音 解決-属七の和音dominant seventh chord(英) 属音上の七の和音。属三和音上に短3度を加えたもの。これと同形の和音は、音階固有和音としてはこれひとつしかない。そして同名の長・短調には共通する。その自然的解決といわ 属七の和音、減七の和音の二つを見てきましたが、それ以外の和音につい属七だけど、Ⅰ度に解決していない、 急に♭が出来てきた! ずいぶん遠い調に転調しているみたい、 そんなときは、 サブコード(代理和音) と呼ばれるものかもしれません。 あまり見かけない外国人っぽい顔をしていると思ったけど、

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

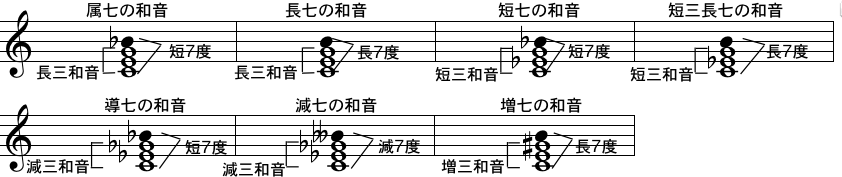

属七の和音長・短調共に「長三和音+短3度」となる。 調性音楽において重要な役割を果たす。 属七の和音から主和音(v7→i)への進行を自然的解決という。 属七の和音以外の他の四和音を副七の和音という。Jyeipoppunowaseigaku Jyou Tyounoyuraginokisoriron (Japanese Edition) eBook Kayanochino Amazonde KindleShop日本大百科全書(ニッポニカ) 不協和音の用語解説 音楽用語。17世紀以降の西洋音楽では、三つ以上の異なる高さの楽音を同時に鳴り響かせたものを和音cordとよぶが、その三つ以上の楽音に一つでも他の楽音と不協和音程の関係にある楽音があれば、その和音をさして不協和音あるいは不協和

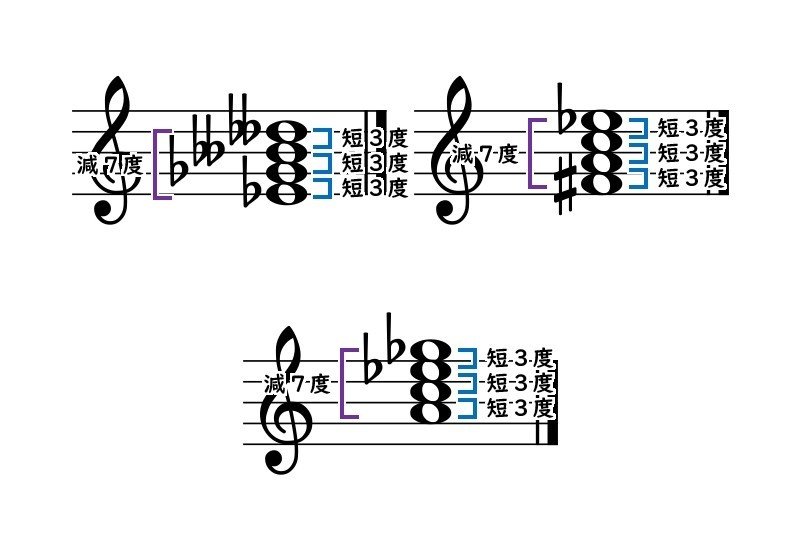

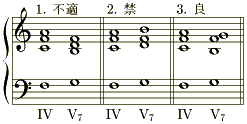

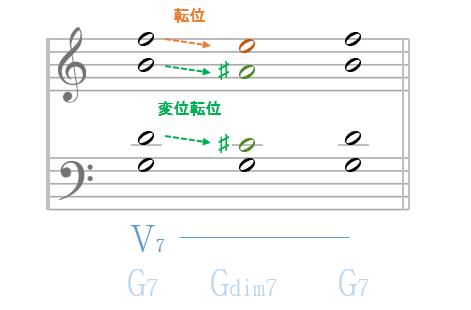

今日のテーマは、減七の和音です。コードで言うとdimのことです。 dimは不思議な形をしているので、作曲する上でどう扱えばいいのか困っている人もいるかもしれません。しかし正体が分かってしまえばそれほど難しい和音ではありませんよ。 dimの正体 まずは作り方から見ていきま114 Likes, 1 Comments よしこの音楽室 西山淑子(練馬区、江古田音楽教室) (@0116yoshiko) on Instagram " ️フォローミー ️ @0116yoshiko 属七の解決 和声の手始めは、やっぱりこの2つの和音からです。 Ⅰ と Ⅴ, Ⅴ7。 "2 属七和音 の規則 ということ。うっかり「ソシレファ」と弾いてしまったが最後、もう i へドカンと美しく解決 することは不可能になってしまうのです。 このドミナントセブンスの配置と連結の要点は、他調から借りてくる二次ドミナント群においても概ね同様です。 こんな調子で800

和音」といいます。 次の図は、ハ長調(c)の音階に、三和音を書いたものです。ローマ数字は、それぞれ i度、ii度、iii 度・・・というように「度」をつけて読むのです。 このなかで、主和音・下属和音・属和音は「主要三和音」と呼ばれ、最もよく使われ属七の和音 減七の和音 長七の和音 短七の和音 導七の和音 増七の和音 短三和音+長3度音楽理論の世界では、共通音が多く機能が同じコードを代理和音として扱います。サブスティチュート(substitute)とは代理のこと。本まとめでは代理コードとして使われる事の多い裏コードについてみていきます。 目次 ind

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

属七とは文字通り属音(ドミナント)を根音(ルート)とした和音ということですが、同じ音程、長3度短3度短3度、で重なったものはルートが属音でなくてもそう呼ぶことがあります。C7というのは C dominant 7th という具合です。 ハ長調の属七とだけ言ってしまえば、これは根音を言っていないのこの「属七和音がそのまま終止形になり得る」ことについてはもう少し言っておく必要があるだろう。 これは、 気持としてはショパンのプレリュード作品28の23番ヘ長調の終止でe♭の音が打たれる感じ、 あるいはジャズでcのキイの曲が終止でc7が使われる感じと考えてもよい。 たとえばセサミストリートの終止に次のようなテンションをかけたとしよう:目からうろこの楽典 基礎編「3和音」から属7の和音についてを分かりやすくレクチャー!(前半) 使用している教材 一目瞭然!

ピストン和声 15ピストン 属7の和音 しもきん Note

属7の和音は別格本山 少なきことは豊かなこと プロの指揮者 岡田友弘氏から悩める学生指揮者へ送る スーパー学指揮への道 第26回 吹奏楽 管楽器 打楽器 クラシック音楽のwebメディア Wind Band Press

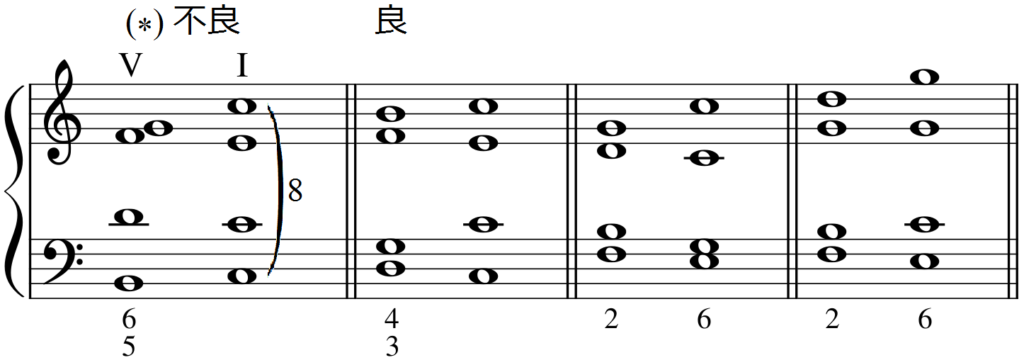

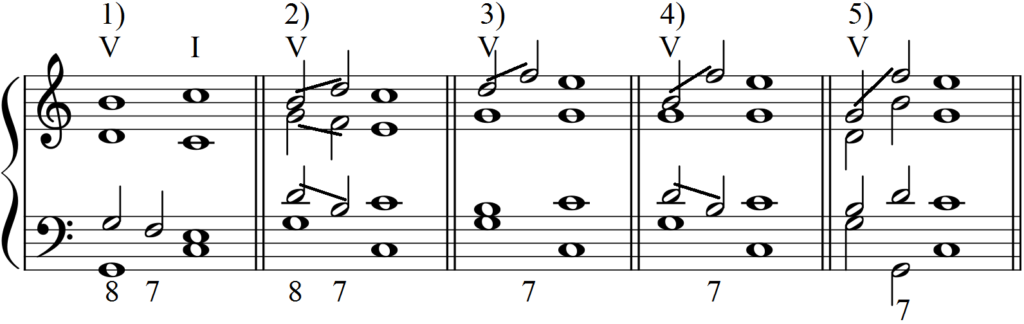

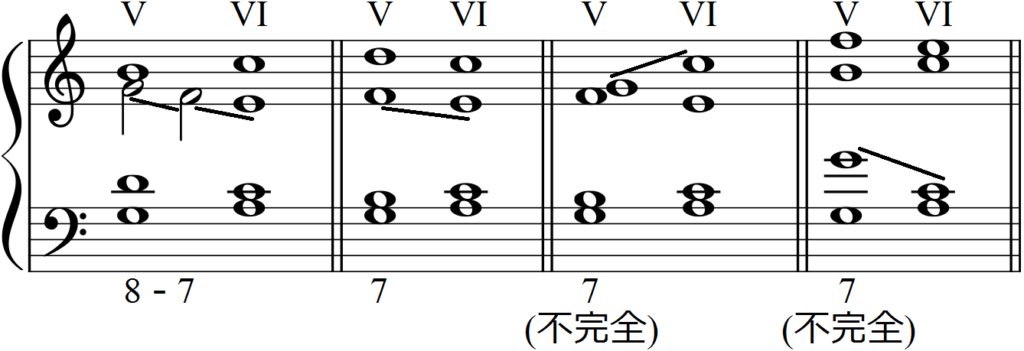

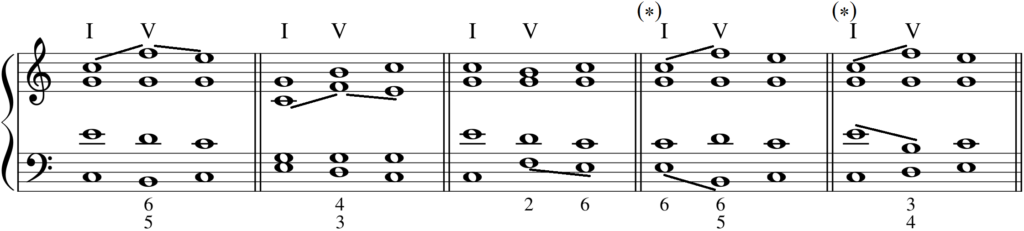

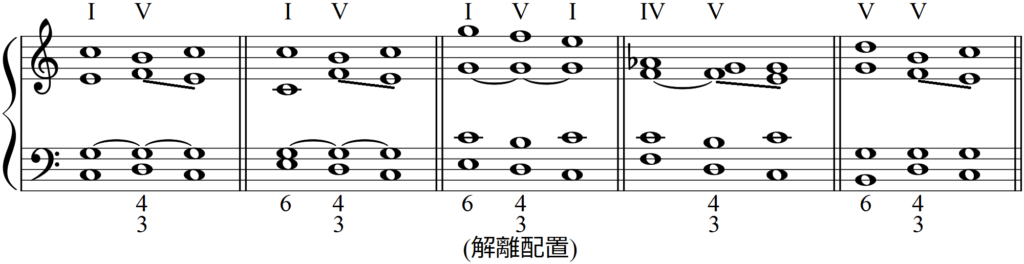

概要 解決は、 西洋音楽 の 調性 音楽理論 において、 不協和音 (不安定な響き)から 協和音 (より治まりがよく安定した響き)へと 単音 あるいは 和音 が移ることを言う。 属和音 から主和音へ移行することも解決と呼ばれる。 不協和音、解決、(その間の)不安定な状態(suspense)は、音楽的な感興を呼び起こすことができる。 単音や和音が解決さ不協和和音の解決は和声的な満足を得るための解決である。 名前からも分かるように、属七は終止形の中で属和音と同じような働きをするので、 属七は主和音へ解決するのが最も自然である。 不協和音程の解決とは旋律的な解決運動である。 即ち不協和音程を協和音程へと導くのである。 原則としてなるべく静かな旋律進行を心がけ、 同度か順次進行で解決する属7の和音 属7は、これから先借用和音や転調につながる大事な部分です。良く理解しておきましょう! といっても、複雑な事はなく、要点さえ掴んでおけば難なく処理出来ると思います。 では、属7の配置から。 属7の構成音は、Ⅴの和音(ソ・シ・レ)の音にファが付加された和音です。 ソ

第37回 属七の和音 琉宇 Note

副属和音 Secondary Dominant を徹底解説 ムジカサポート

主和音、下属和音、属和音、属七の和音などハ長調なら変化記号がなくて解りやすいのですが、♭や♯などの変化記号がついて調がかわると訳がわからなくなってしまいます。しかも調が変わると、属七などでは元々の変 芸術学 解決済 教えて!goo長調ではソ・シ・レ・ファ,短調ではミ・ 嬰 (えい ) ソ・シ・レの和音のこと。この和音では,次の和音に 協 (きょう ) 和音をおいて安定した 状態 (じょうたい ) に進ませる 必要 (ひつよう ) がある。これを7の和音の 解決 (かいけつ ) ともいう。そう言われる理由は 「属七の和音が解決されない」点にある。 つまり最初の赤丸の次の和音はイ調の属七の和音であるが、 これがイ短調(またはイ長調)主和音に解決せず放置されているからである。 また譜例9の最後の和音はハ調の属七の和音であるが、 これがハ調主和音に解決せず放置されている。 つまり「主和音への解決は聴く者が頭の中で補うべく省略された

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

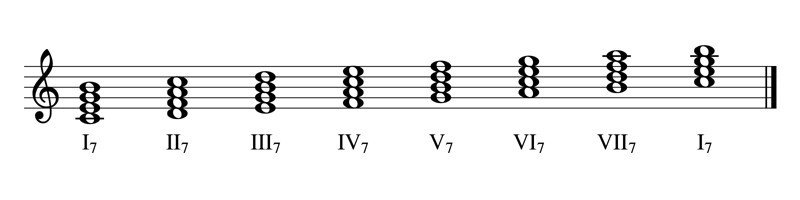

また vii やその第一転回の vii 6 が 属七の和音の代理をすることがある。 つまり V 7 I の代わりに VII I あるいは VII 6 I と なるのである。 VII o の 減五度は不協和音程であるから解決しなければならな音楽的には、属七の和音は主和音などへ進もうとする力が強く、調を確立する上で最も重要な和音です。 七の和音の中では、属七の和音のみが「主要七の和音」と呼ばれ、それ以外を「副七の和音」といいます。 和音の形態とその書き方 「Ⅴ」 のように表した場合は三和音を示します。 七の和音を表す場合は、和音記号の右下に小さい字で7を書きます。3) 短音階上の七の和音 イ短調の和声短音階上の七の和音は、長調と同じく、順にi7の和音、ii7の和音、iii7の和音・・・と呼びます。 短調でも、特にv7の和音を覚えましょう。 4) 七の和音の種類 a) のv7の和音とb)のv7の和音は全く同じ作りですね。これらを属七の和音といいます。その他にも七の和音の種類は沢山ありますが、まず属七の和音を覚えましょう。

第37回 属七の和音 琉宇 Note

属7の和音

属和音や属七から主和音へ解決しよとするドミナントモーションのエネルギーを利用して、作曲家は様々なストーリーを編んでいきます。 その中に、他所の調の和音を借りてきて使う「借用和音」という方法があり、「あたらしいドレス」にも登場します。 動画で解説している通り、この曲はハ長調なので属七は〈G7 ソシレファ〉ですが、他所の調であるヘ音楽理論では、属七の和音はダイアトニック和音と第7和音の両方です。 ただし、ドミナント 機能を持たないため、V および vii であるため、ドミナント7和音 ではありません。 70>コードは属七の和音であり、「メジャーマイナーセブンス」Vと「ハーフディミニッシュセブンス」vii は属七のIiの七の和音:基本形及び第一転回形 課題no 22 §391 属七を除くあらゆる七の和音の中で、基本形あるいは第一転回形のiiは最も多く使われるものです。§392 完全終止や終止の性格をもつ進行において、基本形あるいは第一転回形のiiの和音をこの和音に置き換えることができます。

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

属七和音とテンション その1

属七の和音の勉強法 1 芸大 音大受験 ソルフェージュ教室ラソラ

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

誰でもわかる 和音のしくみ 末松 登 楠 知子 末松 登 本 通販 Amazon

属七の和音 和声学

ぴあのレッスン日記 属七の和音の説明が長い 笑

和音 七の和音

和声法の属七の和音を覚えて表現の幅を広げよう Yugoの不思議な音楽の国

属七の和音の勉強法 1 芸大 音大受験 ソルフェージュ教室ラソラ

副属7の和音 セカンダリードミナントとは 一時的転調 作曲図書室

クラシックの転調技法基礎 Soundquest

I6q7c Com Gakuten 7nowaon Html

第37回 属七の和音 琉宇 Note

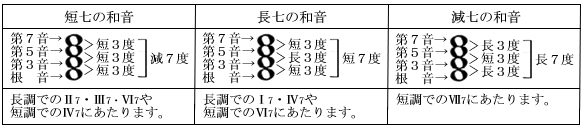

七の和音の種類

第45回 減三和音と減七の和音 琉宇 Note

増六の和音 Wikipedia

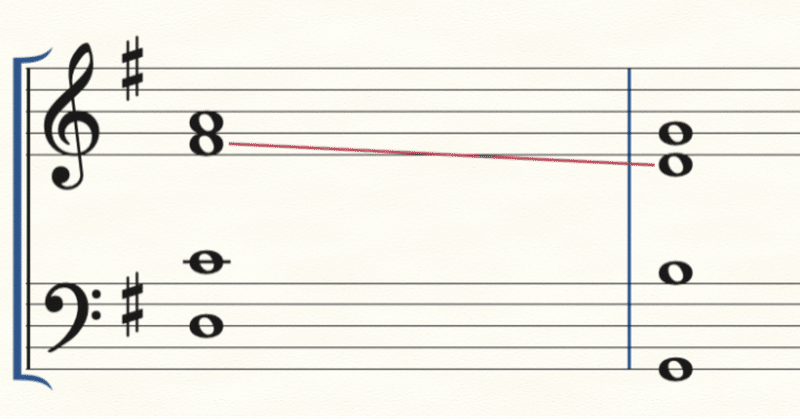

調判定 洗足オンラインスクール

和声法の属七の和音を覚えて表現の幅を広げよう Yugoの不思議な音楽の国

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

ドイツ音大 解説 機能和声 Funktionstheorie を簡潔に 分かりやすくまとめてみた 基本編その2 オンライン学びの場 シャッフェン

和声 ネタの宝庫 偶成和音 の用例集 属七和音に現れる減七和音をご紹介 和声を以って音楽を紐解くブログ

新 和声講座 第二部 27 転調 5 Die Ruine Der Walhalla

第37回 属七の和音 琉宇 Note

和音 七の和音

第45回 減三和音と減七の和音 琉宇 Note

属9 根音省略 と減7の違い Pony と Bachman の旋律作法

楓葉音楽帳 楓葉作曲講座 第3回

和音 Wikibooks

ピアノ奏法研究 音楽について 2 より深い音楽表現のためのポイント

R Maunder Mozart S Requiem3 音楽エッセイのページへ戻る R Maunder Mozart S Requiem2へ戻る R Maunder Mozart S Requiem4へ進む 8 Mozart S Models For The Requiem 前章では モーツァルトが Agnus Dei In Th E Requiemのモデルとして 彼の

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

Harimusic Net Pdf Trial003 Pdf

1

今日の12の属七の和音をすべて学ぶ ケントとピアノから

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

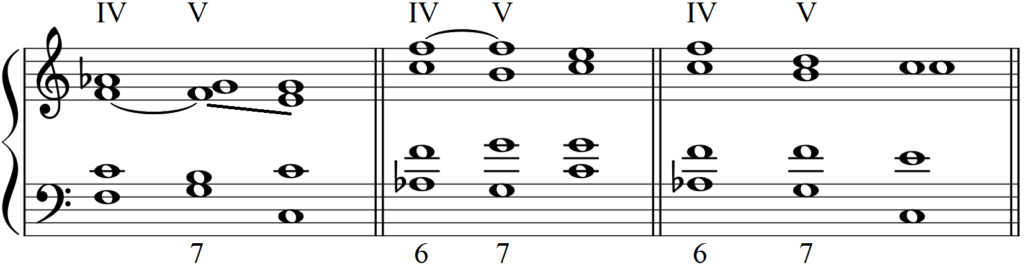

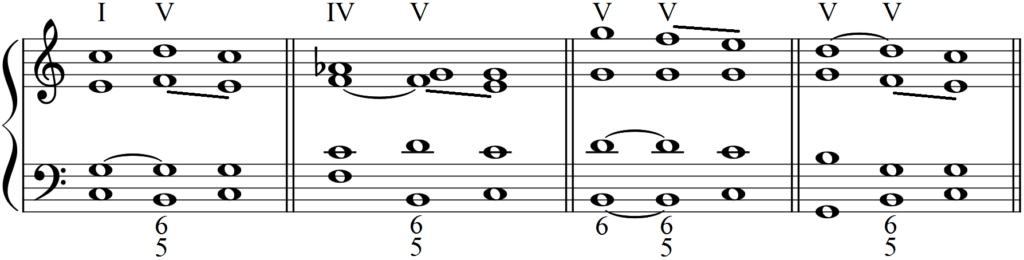

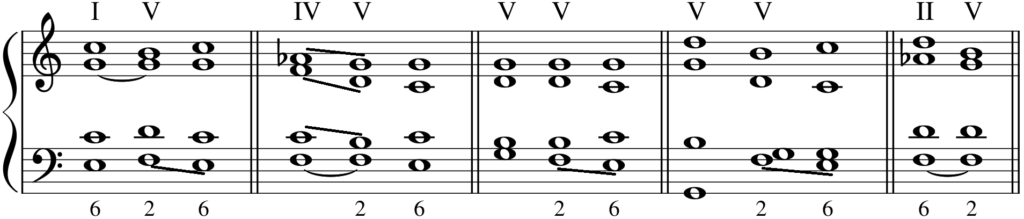

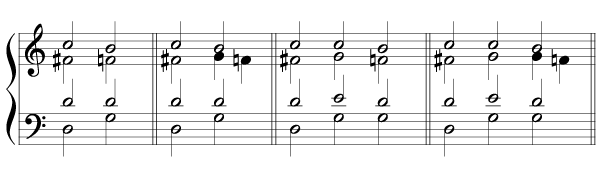

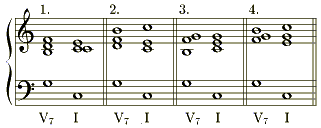

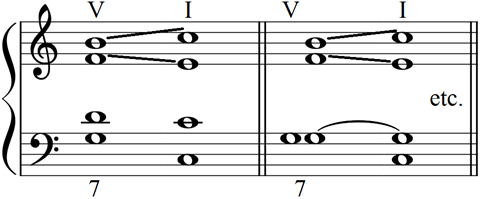

7 の和音の連用 調和声 バロック 古典派の和声 和声学 調和声 バロック 古典派和声 J S Bach Mozart Beethoven

7 の和音の連用 調和声 バロック 古典派の和声 和声学 調和声 バロック 古典派和声 J S Bach Mozart Beethoven

Core Ac Uk Download Pdf Pdf

属七の和音 Wikiwand

和声 Wikipedia

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

七の和音の種類

3

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

ヤマハ 第5日 和音

7 の和音の連用 調和声 バロック 古典派の和声 和声学 調和声 バロック 古典派和声 J S Bach Mozart Beethoven

Theory Of Harmony 和声学

基本は4種類 セブンスコードの作り方と響き 7度の音を追加 えすたの合唱ノート

属7の和音は別格本山 少なきことは豊かなこと プロの指揮者 岡田友弘氏から悩める学生指揮者へ送る スーパー学指揮への道 第26回 吹奏楽 管楽器 打楽器 クラシック音楽のwebメディア Wind Band Press

和音 七の和音

Q Tbn And9gcq9iakokkq0r0agxuw1djgcioldcivcozsdtrnfvej2o1wc5lmc Usqp Cau

ヤマハ 第5日 和音

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

属七の和音 和声学

七の和音の種類

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

第37回 属七の和音 琉宇 Note

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

調判定 洗足オンラインスクール

音大生のリアル 楽典必勝法

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

Theory Of Harmony 和声学

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

和声法の属七の和音を覚えて表現の幅を広げよう Yugoの不思議な音楽の国

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

属七の解決とお辞儀の和音 江古田 練馬区旭丘 のピアノ エレクトーン教室 一人一人のために完全オーダーメイドレッスン よしこの音楽室

副三和音と副七の和音 和声学

I6q7c Com Gakuten 7nowaon Html

属7の和音は別格本山 少なきことは豊かなこと プロの指揮者 岡田友弘氏から悩める学生指揮者へ送る スーパー学指揮への道 第26回 吹奏楽 管楽器 打楽器 クラシック音楽のwebメディア Wind Band Press

七の和音の響き

和声 ネタの宝庫 偶成和音 の用例集 属七和音に現れる減七和音をご紹介 和声を以って音楽を紐解くブログ

Necmusic Edu Sites Default Files 17 10 Japanese glossary 0 Pdf

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

和声法の属七の和音を覚えて表現の幅を広げよう Yugoの不思議な音楽の国

自然七の和音 Wikipedia

和音の種類 洗足オンラインスクール

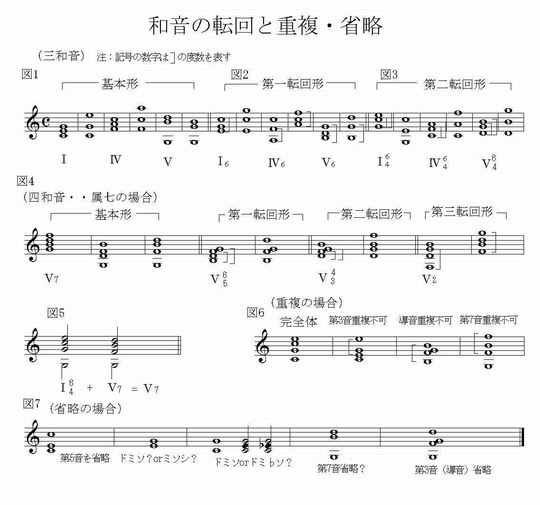

和声学あれこれ 7 和音の転回と重複 削除 ミューズの日記

7 の和音の連用 調和声 バロック 古典派の和声 和声学 調和声 バロック 古典派和声 J S Bach Mozart Beethoven

第2楽章の解りにくい文章の解説

属七和音とテンション その3

I6q7c Com Gakuten 7nowaon Html

和声法の属七の和音を覚えて表現の幅を広げよう Yugoの不思議な音楽の国

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

和音の種類 進行

Kamos カモス 和声法 Ii Ii 属七の和音

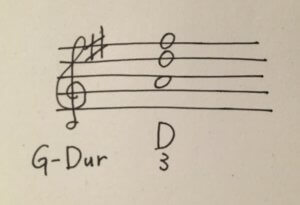

ピアノはじめてみました ト長調の属七の和音 D7 がいろいろ気になる

音楽理論におけるt Sd D等の機能が何故そのように聴こえるのか を研究した学問はありますか 例えば 減5度を含むから不安定なのだ ではなく何故減5度が不安定に聴こえるのかという深さのものです Quora

和声 ネタの宝庫 偶成和音 の用例集 属七和音に現れる減七和音をご紹介 和声を以って音楽を紐解くブログ

属七の和音 和声学

和声法実践マニュアル 第二章後編 一つの調における和声進行 不協和音 A Capriccio

和声課題について質問です Cmollの曲で 写真のように四度 Yahoo 知恵袋

属七の和音の勉強法 1 芸大 音大受験 ソルフェージュ教室ラソラ

0 件のコメント:

コメントを投稿